100年の歩み

未来を担う医療人の育成と知の探求

08

太平洋戦争の余波と学制の混乱

1.日大医科卒業生について−終戦をまたいで,そして専門部医学科と医学部をまたいで−

日本大学「医科」はこれまで2度学校制度が変わっている。1回生から20回生までは専門部医学科であったので卒業証書番号は1回生のAS氏(有賀原文では実名)が1番であり20回生のYZ氏が3212番で終わっている。21回生からは医学部になったのでAR氏が新しく学生番号1番となり28回生のTM氏が798番で終わっている。29回生からは新しい新制大学となり卒業証書番号は再び新しくなって29回生のAT氏が1番となり,今日まで続いている。 戦前は台湾,朝鮮は「日本」であったのでそれらの国からの学生には卒業証書が授与された(台湾出身者123名,朝鮮出身者12名)。それに対し中国などの国は「外国」であったので留学生扱いとなり,卒業証書ではなく畢業証書が与えられた。この該当者はフィリピン人の3人を除きすべて中国人であり,当時の満州からの者が多かった。畢業証書は全部で21名にあたえられたが,これらの人は同窓会名簿に載っている者といない者とがある。 19回生の中で台湾出身者の5氏は終戦時にすでに専門部4年生であり卒業まで1年を残していたが(日大は5年制専門部医学科であった),全国の他の医専はまだ4年制であったため「繰り上げ卒業」が認められ,学籍簿上は18回生と一緒に卒業し台湾に帰国した。20回生の4氏は卒業せず中途退学の形で台湾に帰り,現地の学校を卒業して医師となった。その後本人たちの申し出により,教授会は昭和34年1月9日の教授会で「右の者昭和21年3月31日日本大学専門部医学科第三学年の科程を修行したのでここに本証書を授与する」という内容の修行証書を発行し,卒業生の扱いとした。 戦後軍隊から復員してきた者の中に専門部学生だった者がおり,しかし既に専門部はなくなっていたので,かれらは学部学生と一緒に講義を受け卒業した。これらの者は同窓会名簿上学部生となっているが,卒業証書上は入学時の専門部20回生から続いて2215番まで(14名)の専門部卒業の扱いとなっている。 戦後学部1回の21回生に専門部卒業の16回生が1名,17回生が1名,18回生が2名編入した。学部2回には19回生が9名,20回生が2名,また学部5回には19回生4名,20回生が11名編入した。以上の31名は専門部卒と学部卒が重複しており(専門部卒業の時点ですでに医師となっているが,さらに医学部に編入しなおして学部卒業),学籍簿上にずれが生じている(平成14年10月25日,同窓新聞第527号,有賀徹,本文一部修正,数値については原文のまま掲載)。

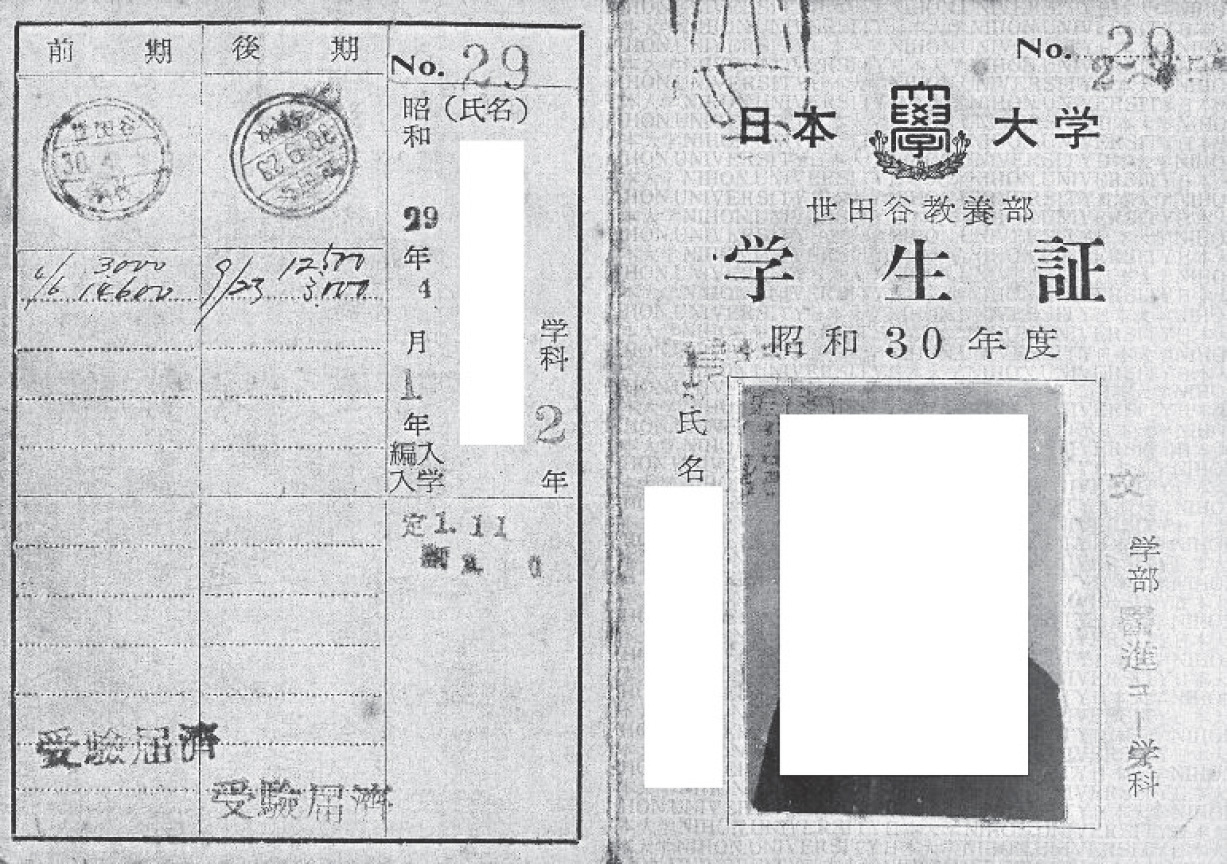

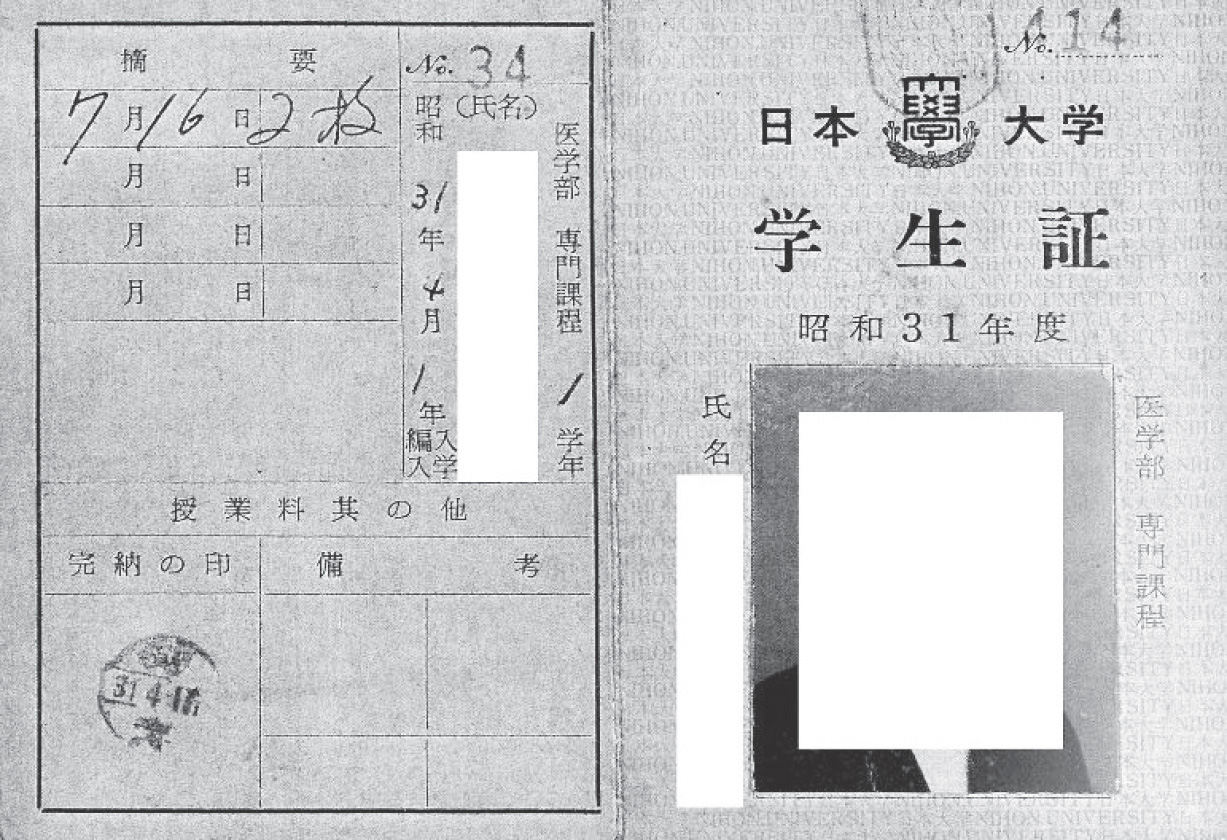

2.医学進学コース(三島と世田谷)

「医学進学(医進)コース」という制度があった。日大においてこのコースは現在の三島校舎(教養部),世田谷校舎(教養学部),農獣医学部に併設されていた。この医進コースは従来の医学科の予科,旧制医学部の予科,あるいは現在の医学部教養課程とは全く異なる制度である。学生は三島教養部や世田谷教養学部をまず「受験」し,入学後それぞれの学部に在籍しながら「医学進学コース」のカリキュラムを選択した(決められた単位数があった)。このコースを選択した学生は毎年150人くらいいたようだ(昭和29年入学の世田谷「医進コース」では5クラス230人,北村蓉子先生,33回生,談)。 医進コース第1回は昭和25年の入学で,2年間の課程終了後,あらためて医学部を「受験」した。この医進課程の修了者は日大のみならず全国どの大学の医学部への受験資格を持っており,実際,課程修了者の半数以上は日大以外の大学医学部を受験した。医進コース第1回課程修了者の中で日大医学部を受験し合格した者は,その後4年間で医学部を終了して昭和31年に卒業,国家試験合格後,医師となっている。医進課程を修了しても医学部を受験しなければ,そのまま在籍学部にとどまり(原籍学部3年に編入),その原籍学部の卒業者となっていった。当時,全国医学生が約3000人程度なので相当数の医師が日大三島または世田谷の医進コースの卒業者であったことになる。 この医進コースに関してしばしば誤解されていることがある。2年間の医進コースを卒業して日大医学部を受験・合格し医師になった学生(昭和29年度,この医学進学コースが廃止されるまで)は,学歴として「日大予科」から「日大医学部」へ6年間の一貫した「日大医学部」の卒業者と見えてしまうことである。しかし実際は,三島や世田谷の医進コース課程修了者は「制度上」,日本大学医学部とは全く無関係の学科卒業者である(入学金も2度支払い,入学試験も2度受けている,北村談)。 戦後の医学教育制度の改革は,1946年(昭和21年)第一次アメリカ教育使節団の調査報告書に基づく大規模な学制改革の一環として,昭和21年8月30日の国民医療法施行令の改正に始まる。これには医師養成機関の卒後実地修練制度(インターン制度)と医師国家試験の義務化(昭和23年3月の第2回医師国家試験など)が含まれている。さらにGHQ公衆衛生福祉局による旧制医学専門学校の適正検査(1949年)などにより,いくつかの非適正単科専門医学校の廃校なども含まれていた。さらにこれらの改革の中には,医学部における米国型「学士入学」に類似した制度の導入があった。医学教育の中に2年間の一般教養科目の挿入が義務づけられ,その課程修了者のみが医学部受験資格を持つことができた。 日本大学においては,それまでに学部・学科を超えた予科教育制度の統合があり,医学部は昭和20年4月,この予科統合によりすでに日本大学医科予科理科乙類として世田谷校舎での教育が実施されていた。これが日大において「医進コース」を設定しやすかった理由かもしれない。 昭和27年から31年までの5年間は,医進コース課程修了者だけが医学部へ入学している(すなわち,この間の学生は日大医学部に6年間ではなく4年間の「学籍簿」が残っているだけである)。「医進コース」による医学部入学が始まる直前,旧制度最後の予科は昭和23年入学の第28回生であり,彼らは昭和26年に3年間の予科終了時,もし医学部に進級できなければとどまるべき「予科」がすでに存在しない状態になっていた。 現在に至る教養学部2年,医学部4年の一貫した制度に移行したのは昭和30年度入学の第34回卒業生からである。 (附)「医進コース」は農獣医学部にも併設されていた。これについては「日本大学農獣医学部の歩み(昭和62年10月1日,農獣医学部年史編集委員会」)にその記載がある。学級編成「5班 医進コース68名」とある。「東京獣医畜産大学のころの獣医学科の教科科目には医科歯科大学の受験に必要な単位を与え得る科目のほとんどが開講されていたので(略)勢い医科大学受験の為の予備校のような性格を持っていた(略),医科大学への進学をあきらめた者は日本大学の他学部や,農獣医学部の他学科への転部科するものが多くみられた−」とある。

参考文献

- 堀原一:我が国での医学教育改革の潮流,医学教育,33(2),71-75,2002.

- 坂井健雄,他:医学教育・医師資格付与制度の歴史的変遷と医学校の発展過程,医学教育,41(5),337-346,2010.

- 福島統:占領期の医育改革,医学史辞典,536-537,2022,丸善出版.