100年の歩み

未来を担う医療人の育成と知の探求

07

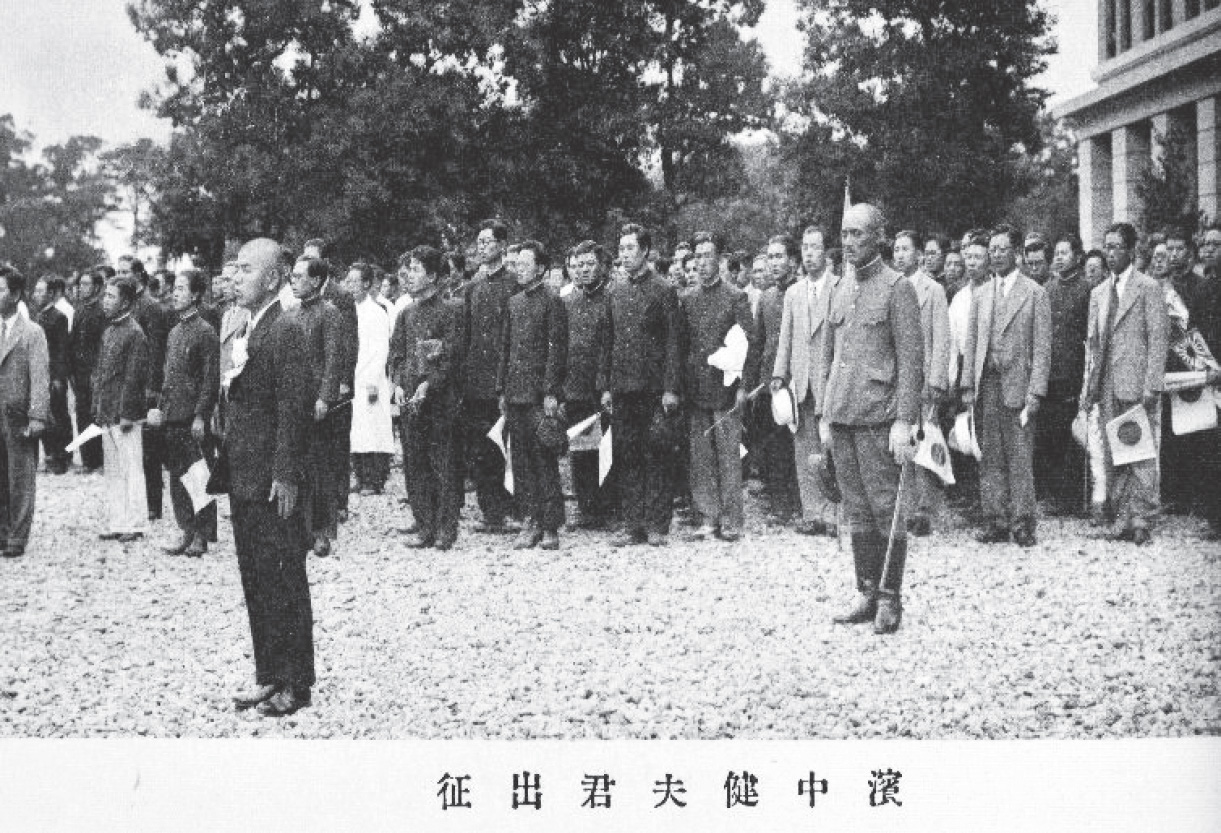

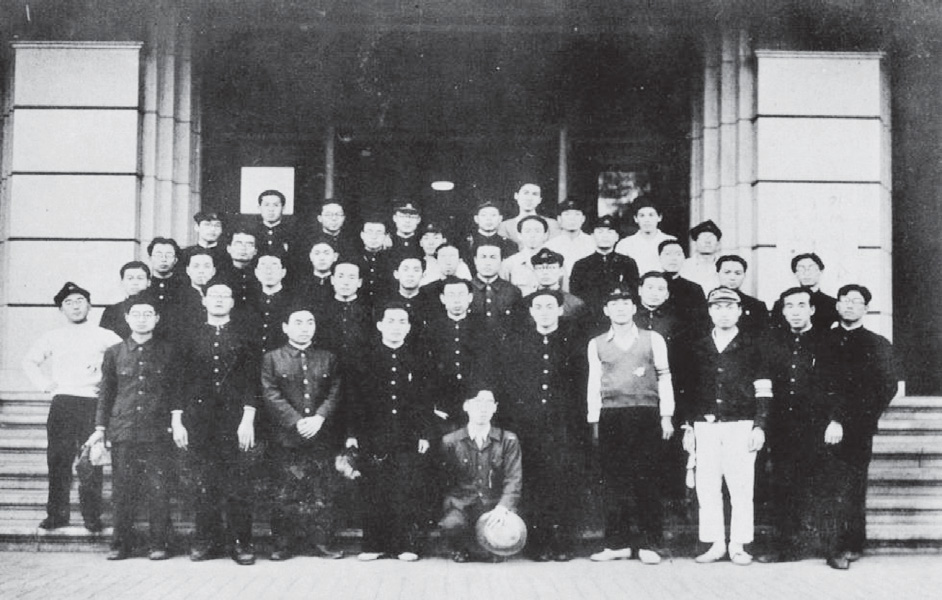

太平洋戦争戦時下の医学科・医学部

1.太平洋戦争戦時下の日大医学科・医学部の学生たち

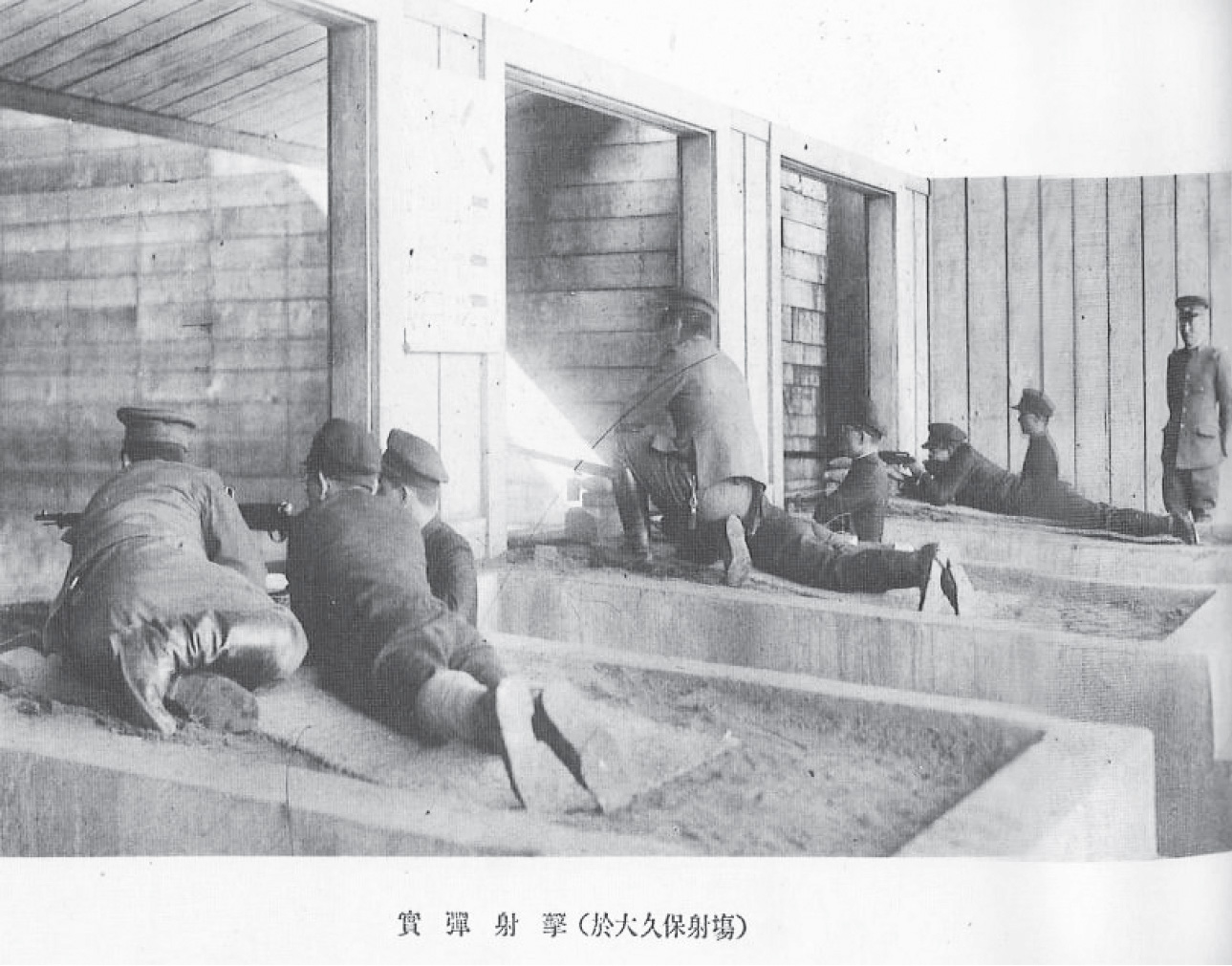

日大医科の歴史は医科設立から大学昇格まで,昭和の激動とほぼ時を同じくして歩んできた。医学科の歴史と学生生活はこの“激動”を抜きにしては語れない。 大正14年(1925年3月31日),日本大学に専門部医学科の設置が認可され,4月11日,額田豊が医学科長に就任した。そのわずか2週後に「陸軍現役将校學校配属令」が公布されている。以後,各大学に「配属将校」と呼ばれる現役軍人が常駐し,軍事訓練の指導とともに学内思想と規律を監視する中心となっていく。この年,ドイツではナチ党が再建され,イタリアではムッソリーニによる独裁の宣言があり,ロシアではスターリンによる一国社会主義論が打ち出されている。 「陸軍現役将校學校配属令」は大正14年4月11日に公布され(勅令第135号),官公立の学校には軍事教練指導のために陸軍将校が配属された。私立学校への配属は任意であったが,おそらく開校当初から日大医科への将校の配属があり,「医学科・医学部要綱」中,昭和3年8月,既に交替の配属将校名が見える。その後一定期間ごとに(6か月〜1年半)配属将校は交替をくりかえし(日大医科においては佐官クラスが多い),終戦まで教育機関での軍事教練は継続された。 大正15年(1926年)10月30日, 駿河台病院が竣工(開院式),11月5日に開院した(診療開始)。そして医学科学友会が結成されている。この年,国内では治安維持法が初適応され,この年の暮れには「大正」が終わり「昭和」に改元された(12月25日)。 昭和3年(1928年)1月,学友会雑誌が創刊された。この年,国内では共産党員の一斉検挙(3.15事件)があり,満州で張作霖爆殺事件が発生している。 昭和6年(1931年)4月,医学科は「4年制」から「5年制」へと昇格した。この年の9月には柳条湖事件,いわゆる満州事変が勃発している。 昭和7年(1932年)は額田医学科長の罷免問題が起きた年である(10月)。中国では上海事変(5月),国内では蔵相井上準之助の暗殺(2月),團琢磨の暗殺(3月)があり(血盟団事件),そして犬養毅首相の暗殺(5.15事件)が発生した年であった。世情騒然の中で「額田学科長罷免問題」は日大医科にとっても戦前最大の事件であった。 昭和10年(1935年),板橋病院の開院式(5月)が行われ,また医学科創立10周年記念式典が清澄公園で挙行された。この年には永田鉄山の暗殺事件(相澤事件,8月)があり,社会的には美濃部達吉に対する天皇機関説が問題視された年であった(翌11年には同氏への狙撃事件が発生している)。 昭和11年2月26日,いわゆる2.26事件が起こり東京市に戒厳令が布かれた。 板橋に医学科校舎が落成したのはその翌年の昭和12年(1937年)3月のことであり,11月には第1回日大医学会総会が開催された。一方,中国戦線では盧溝橋事件が勃発(7月),日本軍は上海を占領,南京が陥落している(12月)。 昭和13年(1938年),将来の「医学部昇格」を見据えて「医学科同窓会」は「日本大学医学同窓会」へ名称変更した。中国戦線では南京陥落,広東・武漢の占領,国内では国家総動員令が発令された。この時期になると「学友会雑誌,同窓会だより」中に「戦線から」の項目が設けられ,例えば“北支派遣軍土肥原部隊池田砲兵部隊谷口隊本部○○”などの名で,同窓生からの投稿が多数みられるようになる(その後,投稿は氏名のみで所属部隊名,場所の記載はなくなる)。また報告記事には“名誉の戦死者は次の二名の方々であります。謹んで哀弔の意を表する次第であります”として,第1回卒業生渡辺敏夫氏(日大医科最初の戦死者),第5回卒業生内海忠氏の名前があげられている(学友会雑誌22号,昭和13年8月発行)。 昭和18年現在の出征同窓生は841名,これは15回卒までの生存会員の38%に相当する。また昭和17年までの同窓戦死者は43名となっている。(「60年史」)。しかし学部昇格の昭和17年前後から応召同窓生数や戦死傷者数の把握が困難になり,それらの統計資料は途絶えている。昭和17年,同窓会副理事長中谷の応召,ついで18年に秋枝同窓会理事長の応召,そしてその年,秋枝の硫黄島での戦死(昭和18年4月)により,12月の中沢篤司理事長就任まで同窓会理事長は不在となる。出征兵士の学友会雑誌への投稿には「軍医が診療を唯一の仕事としたのは全く過去のことである,1個連隊・1個師団にも代えがたい重要人物を一兵士として召集するという愚をいたるところで繰り返している」と記されている。 その後日本軍による中国戦線の拡大,インドシナ,南太平洋地域への戦線拡大の中で,日大医科は念願の大学医学部への昇格を果たした(昭和17年3月)。これは日本軍による真珠湾攻撃(日米開戦,昭和16年12月8日)のわずか3か月後のことであった。 学生にとってすでに勉学の時ではなかった。予科では軍医になる素養として馬術が正課に取り上げられ,英語は敵性語であるから廃止とされたが,しかし福田恒存講師は近代英米文学の特別講義を継続していた(「50年史」による)。昭和19年2月25日,政府の「決戦非常要項」(3月1日から施行)により「学校校舎は必要に応じ,これを軍需工場とし,または軍用非常倉庫用,非常病院用,避難住宅用その他緊急の用途に転用する」との方針で,実質上,正常の医学教育は中止となった。 戦局は日大医科が医学部に昇格した僅か3か月後のミッドウェイ海戦(17年6月)の敗北以降,中国・南方戦線でも敗北・玉砕を重ね,昭和19年8月のテニアン,ペリリュー,グアム島の陥落,よって米軍による日本本土への直接爆撃に道を開くことになる。 昭和20年に入り,米軍による空襲が激しくなり,政府は本土決戦のため「決戦教育措置要綱」を通達(3月18日)。それによれば「全学徒を食料増産,軍備生産,防空防衛,その他直接決戦に必要なる業務に動員す」「その目的達成の為に,昭和20年4月より昭和21年3月31日に至る期間,原則として授業を停止す」とされた。いわゆる勤労動員により教育の停止,というよりは実質上教育機関の閉鎖となった。 3月9日の「東京大空襲」に際しては,板橋校舎に集合していた学生200名が憲兵によって強制的に徴発され,バスで両国方面へ連行されて死体の収容,負傷者の介護に当たらされた。4月13日にはいわゆる「城北大空襲」により板橋病院は焼失し,この後医学部は長野県岡谷市へ疎開,移転を余儀なくされた。生理学教室は新潟県南魚沼郡浦佐に疎開(5月15日)した。 戦争は地上戦による沖縄守備隊の壊滅,広島・長崎への原爆投下(8月)に至ってようやくポッダム宣言を受諾,戦艦ミズーリ号上での降伏文書調印(9月2日)により終結した。 軍国主義を背景に「戦争遂行」のみが国策とされた時代にあっても,応召,空襲,物資不足に耐えながら日大医学会を立ち上げ,医学部昇格を果たした医科先人たちの意志と行動は想像を絶するものであった。専門部医科から,この時代,医学部昇格を果した大学は日本大学のみである。

参考文献

- 医学科・医学部要綱(昭和18年)

- 学友会雑誌第22号(昭和13年)

- 学友会雑誌第24号(昭和14年)

- 日大医学部同窓会60年史

- 日大医学部50年史

2.板橋病院焼失

昭和20年4月13日,板橋病院は米軍による焼夷弾の投下を受け,玄関,伝染病棟の一部を除き全焼した。病院屋上に赤十字のマークを印し,被爆回避を願っていたがその甲斐もなかった。当日の入院患者は70名。防火当直は中川純一教授(眼科),宿泊中の国府田敏一教授(解剖学),学生50名とともに入院患者を全員,本館地下1階(写真1)から別館(細菌学棟,写真2)へ通じる地下道へ誘導し,一名の犠牲者も出すことがなかった。数日後,桜沢医学部長は本館前に学生,教職員を集めその労をねぎらい,慰労の金一封を送った。板橋病院被災前日の12日,米軍による無差別焼夷弾攻撃は常盤台,西台から始まりこの日の板橋,志村地区におよんだ。一連の空襲は「城北大空襲」と呼ばれている。板橋病院焼失の前月,3月10日,東京下町を中心としたいわゆる東京大空襲(死者10万人以上)では下町のみならず,板橋地区でも整肢療護園が被災・焼失した。このとき,医学部学生は特設救護隊を組織して駆けつけた。この時救援に当たった経験が医学部被災時の患者搬送に役に立ったという。煤にまみれ,焼け焦げた上着を着て洗面所で顔を洗う国府田教授が印象的であった,とある(「50年史」)。 4月13日深夜,焼夷弾は棒状の束が中空でバラバラに散布され,地上で1本1本から油脂と火炎が噴出されて燃え上がる。医学部屋上で監視中の沖倉昌彰君の肩にその1本が当たりバウンドして屋上に落ちたがけがはなかった。散乱した油脂が1メートルほどの高さの糸状の炎をあげて燃えていた。その時の当番・当直の学生たちが必死になって火災を消した。翌朝心配で病院へ駆けつけるとまだ煙が出ている状態で本館の時計は8時半で止まっており,戦後もしばらくの間,時計は8時半のままでした(「板橋病院空襲の記録」,高橋政祺(20回生),「同窓新聞第633号」,平成25年5月25日)からダイジェスト。

参考文献

- 日本大学医学部50年誌

- 日大医学同窓新聞第633号(平成25年12月25日)

- 日大医学同窓新聞第718号(令和3年11月25日)

地下道入口。本館地下1階,現在の書店,以前 学生食堂であったところを出てすぐ正面,旧細菌学教室に続く地下道がある。内部は現在でも別館跡に建てられた図書館棟地下2階に通じている。

別館。昭和16年9月,医学科校舎増築。この木造2階建て校舎は久しく細菌学,衛生学,公衆衛生学教室として使用されてきた。

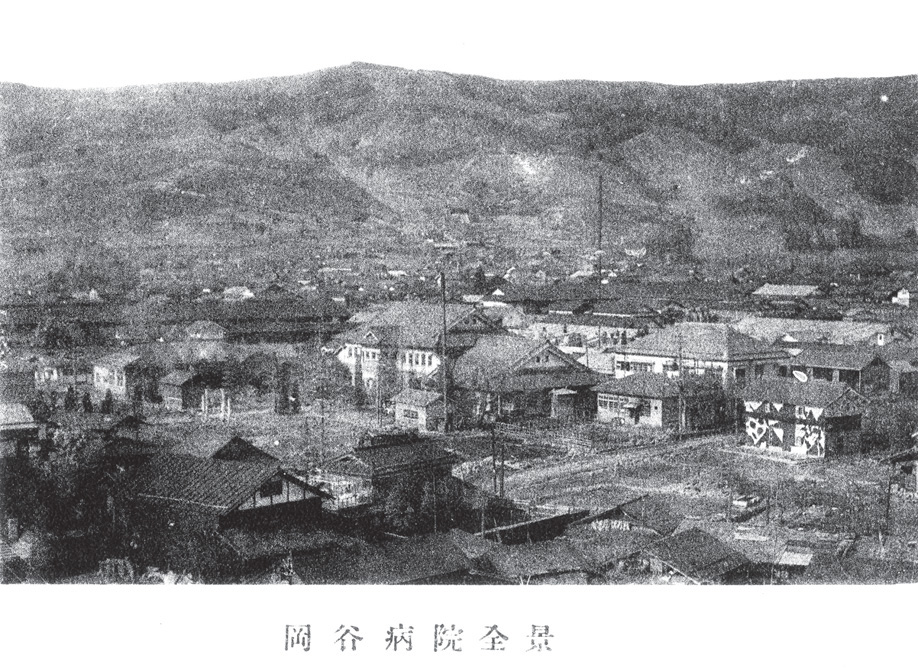

3.板橋病院の岡谷疎開(1)

昭和20年3月10日,米軍による帝都大空襲があり東京は甚大な被害を受けた。政府は都内各大学医学部関係者を厚生省に招集し,適当な場所への医学部疎開を指示した。4月13日,米軍による再度の焼夷弾攻撃により板橋病院は焼失,高学年の臨床実習,臨床講義は不可能となった。日本大学山岡萬之助総長は秘書花岡清助氏を長野県岡谷に派遣し市立岡谷病院借用を申し入れた。山岡総長と岡谷市長林七六氏が昵懇の関係にあり,当時の岡谷市立病院もまた社会的,人的に維持困難な状況でもあったため,医学部岡谷疎開の話はお互いに補完しあう形で順調に進み,市立病院職員はそのまま日大病院職員として採用・移行することで,昭和20年5月1日「岡谷日本大学付属病院」が発足した。これに先立ち4月25日,岡谷市立病院を日大附属病院とする開院式が行われた。病院長は橋爪一男教授であった。 教員の疎開は一応本人の意思によったようである。学生の疎開対象者は進級したばかりの4年生および東京近郊出身を除いた地方出身者(下宿生活者と家屋焼失者)が対象であった。総勢約50名の学生が3小隊に分かれて岡谷に発つことになった。先発する学生は板橋病院消失からわずか10日という短期間で出発することになったため,衣類,布団,書籍,机類まで持てるものをできるだけ持ち,引率者もなく4月24日の夜行で新宿駅を発った。八王子に達したとき東京がまたまた大空襲にさらされ,ホームから都心方面の空が赤くなっているのを見ながら不安と安堵の複雑な気持ちで車中の一夜を明かし,翌朝岡谷駅に到着したという。駅には小松院長はじめ市の職員が出迎え,あらかじめ定められた仮の宿舎に旅装を解いた。第一小隊の宿舎は市長経営の酒造店豊島屋の職員宿舎,第2小隊は岡谷十五社社務所,第3小隊は隣村の湊村久保寺庫裏であった(「日本大学医学部同窓会50年誌」,「市立岡谷病院史」より)。 (当時の学生の岡谷疎開について,より具体的な様子が「我が学生時代(舘秀夫,19回生)」(同窓新聞第435号,平成5年7月25日)に述べられている。)

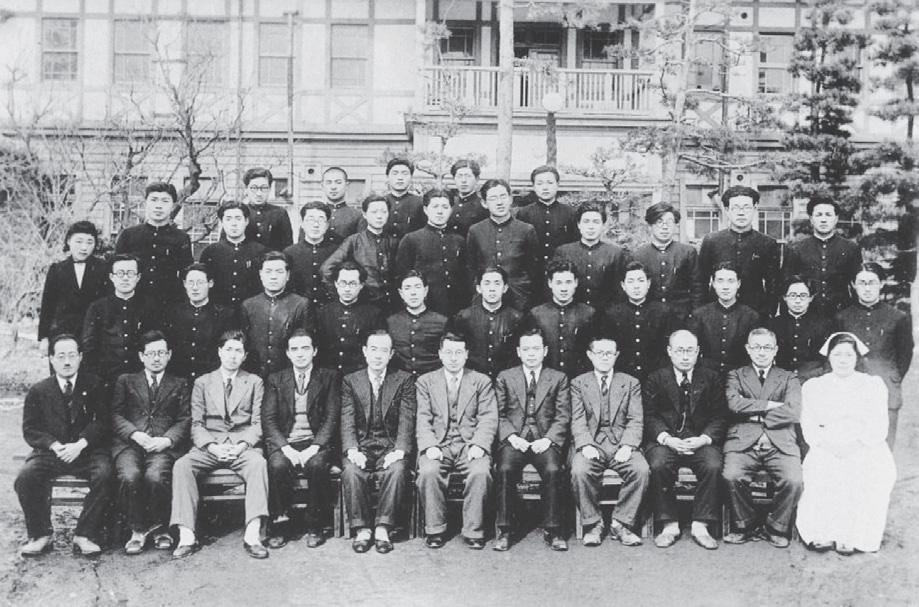

(恵仁会20周年記念アルバムから)

板橋病院の岡谷疎開(2)

市立岡谷病院は5月1日から日大病院に移管となった(写真1)。「学生の臨床講義実習が始まったが戦況が悪化し,学生は勉学の傍らナースや他の職員と協力して防空壕堀りに懸命でした。学生たちと話すことは空腹の事ばかりでした。7月に入り夏休みが始まったのですが交通事情が悪かったため約半数の学生が(岡谷に)残っていた。8月15日のあの悲しい敗戦勅語を泣きながら一緒に聞いたのは生涯忘れられないつらい思い出となりました。(「日大生との思い出」林利恵子 学校史−市立岡谷病院看護専門学校60年のあゆみ)(写真2) 昭和20年(1945年)8月敗戦となり,日本は米軍の占領下に置かれた。私は8月初め,夏休みで郷里盛岡の生家に帰っていた時に敗戦の報を聞き,これからどうなるのか判らず,そのまま数か月生家にいた。秋遅く10月末か11月の初めの頃かと思うが,大学から授業を再開するから上京せよとの通知が来た。(略)この時に大学が戦争中疎開して使用していた長野県岡谷市の岡谷日本大学病院でも講義をするから希望者はそちらにいってもよいという。焼野原の東京にいるよりもと思って29名の級友と昭和21年(1946年)4月から1年間岡谷へ行くことにした。この岡谷市立病院長が橋爪一男教授であった。(略)昭和22年(1947年)岡谷日大病院は岡谷市民病院として市に返還された。帰郷後,私は橋爪教授の産婦人科に所属することになる。「戦後を生きて−塞翁の馬−でスーパーオールドまで」高橋政祺(第20回,昭和23年卒,恵仁会) 昭和22年4月30日をもって岡谷日大病院は閉院となり,岡谷市に返還された。2学期の終了時から3学期の終了時にかけて教員,医局員の大部分は引き上げ,職員は元の岡谷市職員として再出発した。

参考文献

- 「岡谷日本大学病院の思い出」(医学部50年史,213ページ)