100年の歩み

未来を担う医療人の育成と知の探求

02

医学科の創設

1.医学科の設立

日本大学は大正10年(1921年)に財団法人東洋歯科医学専門学校を合併して専門部歯科を創設したが,総長平沼騏一郎(写真),学長山岡万之助(写真),歯科科長佐藤運雄(写真)らは,総合大学とするためには,さらに医学部の設立が必要であると考え,まず専門部医学科の開設を計画した。しかし,その頃文部省は,既設の医学専門学校を大学に昇格させる方針をとっていたため,新規の4年制医学専門学校を設けることには消極的な考えを示していた。ただ一方で,当時の日本では圧倒的な医師の不足,全国的に数多くの無医村の存在などから,新たな臨床医の育成が社会的に強く要請されていた。 このような日本大学の将来構想と医療に対する社会の要請の中で,後に医学科長に迎えられる額田豊(写真)は,専門学校においても短期間に医師を養成することは可能であると考え,また医師は学問さえできれば良いという当時の帝国大学医学部を中心とする医学研究者育成のための教育方針とは異なり,根本となる人間教育を背景にした臨床家の必要性を痛感していた。 学外にあった額田と日本大学を結び付けたのは額田の友人で日本大学理事でもあった塩野季彦(昭和12〜14年司法大臣)である。額田は「常識ヲ有シ人格アル実際的医師ヲ養成スルモノトス」(額田イズム)を目的に,臨床医学を主眼とし,修業年限4年とする専門部医学科設立の申請をし,大正14年3月31日に文部大臣岡田良平により認可された(東専第49号)。第1回の入学試験は同年4月19日に実施され,募集人員120名に対し,応募者は1,800名を超えるものであった。医学科創設に関与された人々(写真)。 医学科発足当初の教員は以下のように記載されている。

| 医学科長 | 医学博士 | 額田 豊 |

|---|---|---|

| 解剖学 | 医学博士 | 二村 領次郎 |

| 医化学 | 医学博士 | 八田 善之進 |

| 生理学 | 医学博士 | 牧 亮吉 |

| ドイツ語 | 医学士 | 村田 正太 |

| 物理学 | 理学士 | 田中 広志 |

| ドイツ語 | 医学士 | 大槻 正人 |

| 物理・化学 | 医学士・薬学士 | 高橋 学而 |

| 医科学 | 医学博士 | 岩野 正夫 |

| 組織学 | 医学士 | 江崎 四郎 |

初代医学科長 額田豊

大正14年4月〜昭和7年1月

略歴:平沼騏一郎(ひらぬまきいちろう),第2代総長。慶応3年(1867年)岡山県に生まれる。明治21年東大法科卒業。検事総長,司法大臣,枢密院議長,総理大臣,国務大臣,内務大臣を歴任。明治30年本学理事,大正11年学長,大正12年総長となる。昭和27年8月死去,86歳。(写真は第1回卒業生アルバムから転載)

略歴:山岡萬之助(やまおかまんのすけ)第3代総長。明治9年長野県に生まれる。明治32年日本法律学校卒業,判・検事となる。明治39年ドイツ留学,明治42年帰朝後,行刑局長,刑事局長,内務省刑保局長,関東庁長官を経て貴族院議員となる。明治43年から本学教授,昭和8年から20年まで総長。昭和43年6月死去,92歳。(写真は第1回卒業生アルバムから転載)

略歴:佐藤運雄(かずお)。明治12 年東京に生まれる。明治31 年,高山歯科医学院(現東京歯科大)を卒業,明治33 年から明治36年まで米国留学,シカゴ大学ラッシュ医科大学を卒業。帰国後,東京歯科医学専門学校教授,大正4 年,東洋歯科医学校を設立。大正10年,合併により日本大学専門部歯科が設置され,歯科長に就任。昭和18 年(1943 年)日本大学学長,昭和21 年に理事長に就任している。昭和39年死去,89 歳。(肖像は「日本大学歯学部100 年史より許可を得て転載」)

参考文献

- 日本大学専門部医学科の創設とその背景:高橋秀典,黌誌第5号

- 「日本大学百年史」第二巻

- 日本大学医学部40年史

- 日本大学医学部50年史

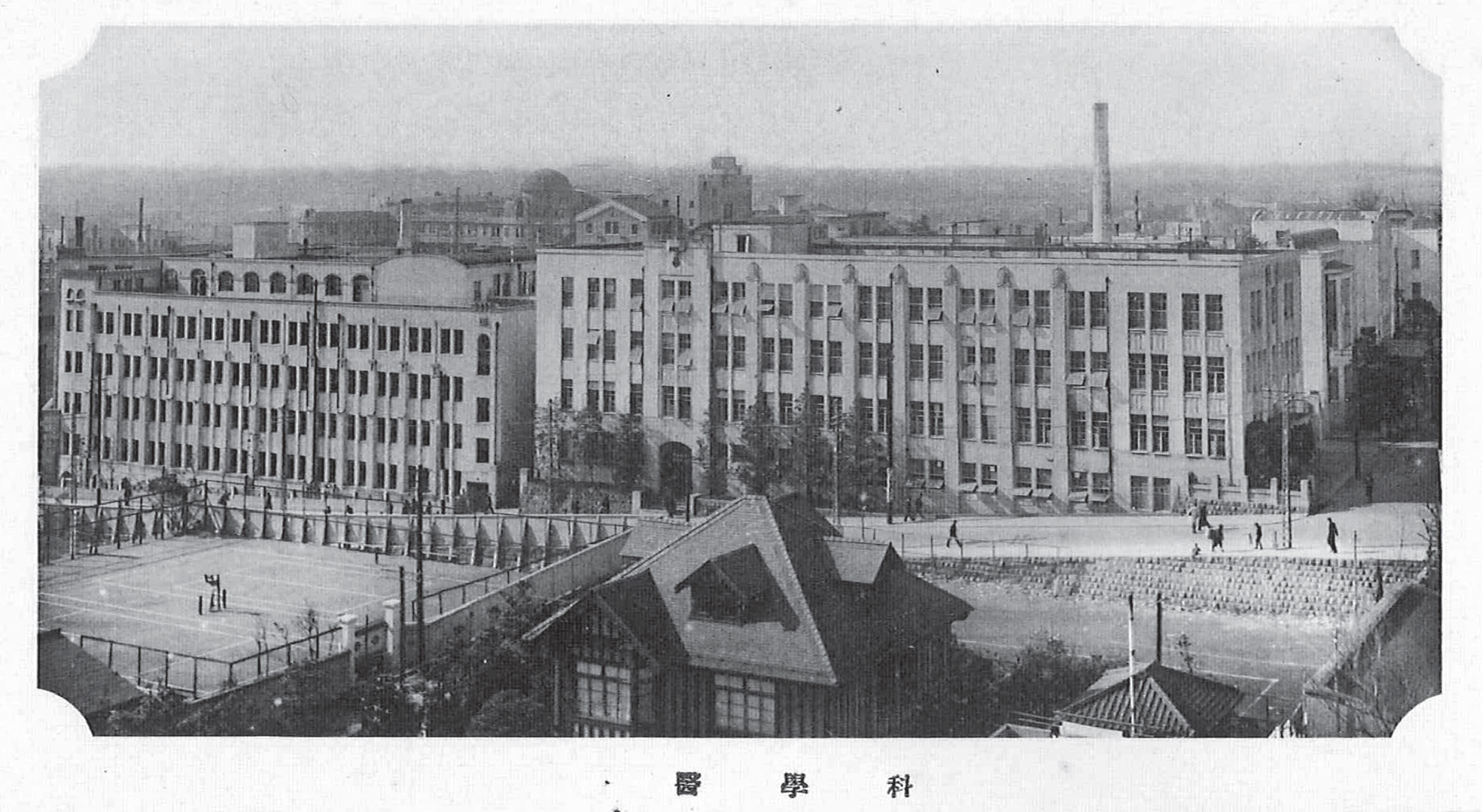

2.附属駿河台病院と医学科校舎の建設

関東大震災の後1年6か月を経た大正14年(1925年)9月,専門部歯科,同附属病院,専門部医学科,高等工学校共用の駿河台新校舎が完成した(写真:第1回生卒業アルバムから)。左は建築中の工学部(当時)校舎(昭和4年竣工)。 当時医学科校舎はすでに開設されていた歯学科と同じ建物で,「1,2階が歯学科,3,4階が主に医学科でありました。病院とは臨床講堂でつながっており,学生は講堂の後方の校舎側から,患者は病院の2階側から出入りができた。」(有賀槐三先生の回顧) 医科を設けるには附属病院の建設が必須条件であり,病院建設は医学科校舎の建設と同時に進められた。大正15年8月末に附属駿河台病院が完成し,10月30日開院式が行われ,11月5日から診療が開始された。初代病院長は額田豊医学科長が兼任した。開院時の診療科目は内科・外科・産婦人科の3科であったが,昭和2年(1927年)4月には皮膚科・泌尿器科・小児科・耳鼻咽喉科・眼科・物療科が増設された。

3.日本大学駿河台病院附属看護婦養成所

医学科附属病院の開設に際し病院に勤務する看護婦確保の必要から,看護婦養成所が開設された。養成期間は2年で,全員が寄宿舎に収容された。昭和7年(1932年)1月26日,養成所は指定認可された。これにより養成所卒業生には無試験で看護婦免状が授与された。これらの認可は当時警視庁の所管であり(昭和2年9月10日制定),養成所は警視庁衛医甲5063号による指定とされている。この届出業務は昭和17年2月,警視庁から東京府に移管されている。