100年の歩み

未来を担う医療人の育成と知の探求

04

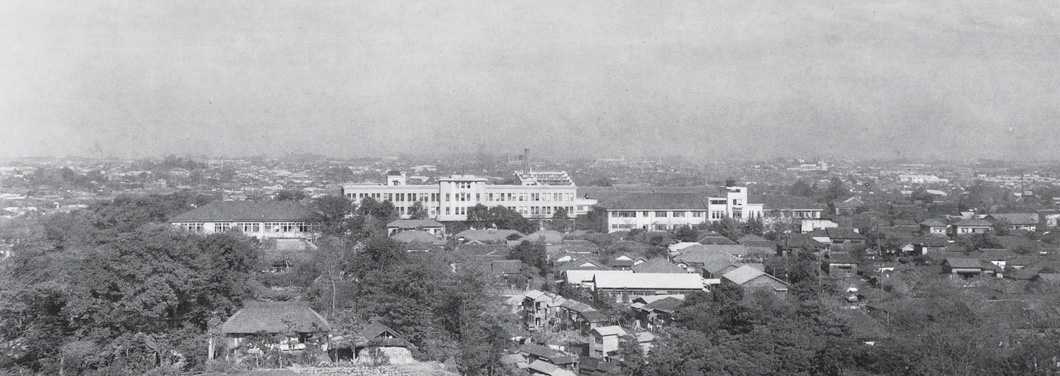

駿河台から板橋へ

1.板橋病院の完成

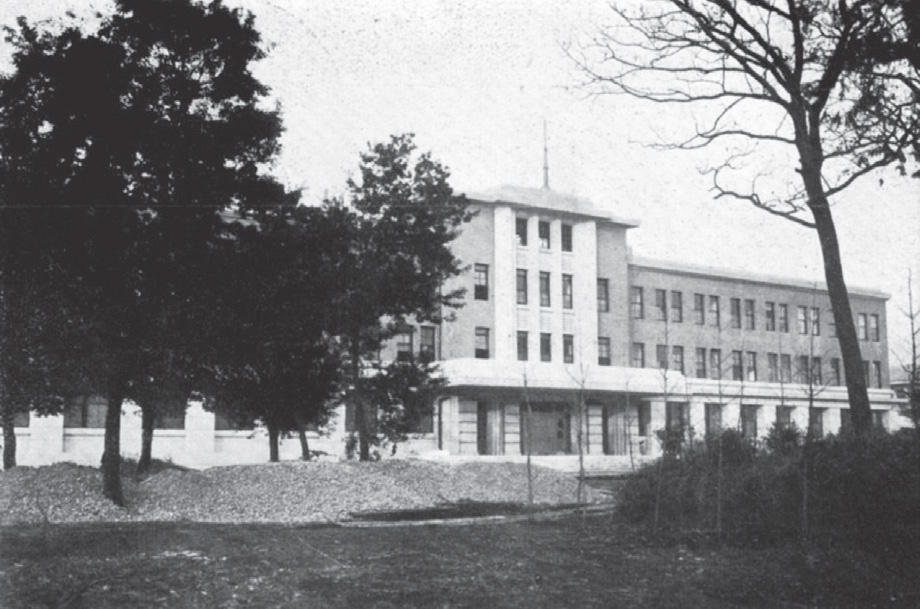

昭和9年1月26日,板橋病院新築のための地鎮祭が行われた。同年9月1日,開院に先立ち板橋病院院長に八田善之進,副院長に塚原伊勢松が看護婦養成所長には川島兼好が就任した。昭和10年5月1日,待望久しかった板橋病院が完成し,開院式が行われた。病院は建坪104,34坪という小規模なものであったが,ここに今に至る日大板橋病院の第一歩が記されたのである。当時大谷口は松と櫟が茂り,武蔵野が遠くに開け,はるかに富士を望み,筑波がかすんでみえる台地であった。人家はまばらで,交通の便は悪く,池袋から豊島病院に通う1日4本のバス(写真)か東上線を利用するしかなかった。校門までの道路に桜の若木が植樹されたが,道路はぬかるみ雨の日はゴム長靴が必要であった。校地の西側には“清き泉の湧く”窪地があり,土地の人はここを洗い場として利用していた(50年史)。

(14回生卒業アルバムから)

(参伍会卒業アルバムから)

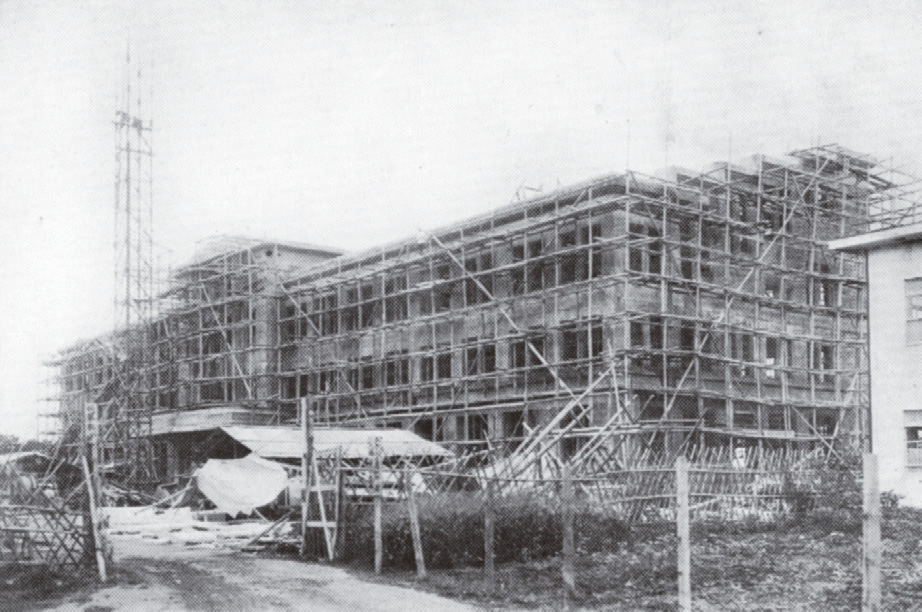

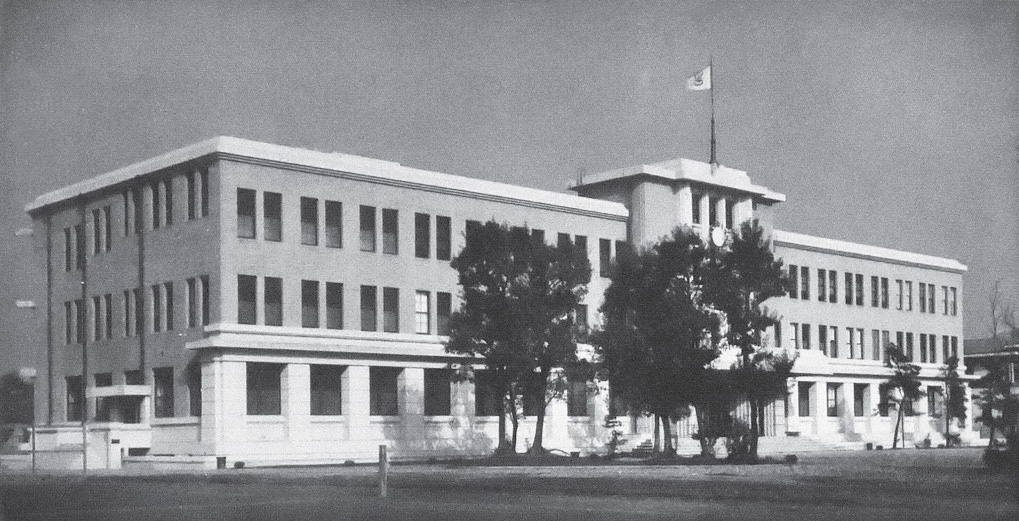

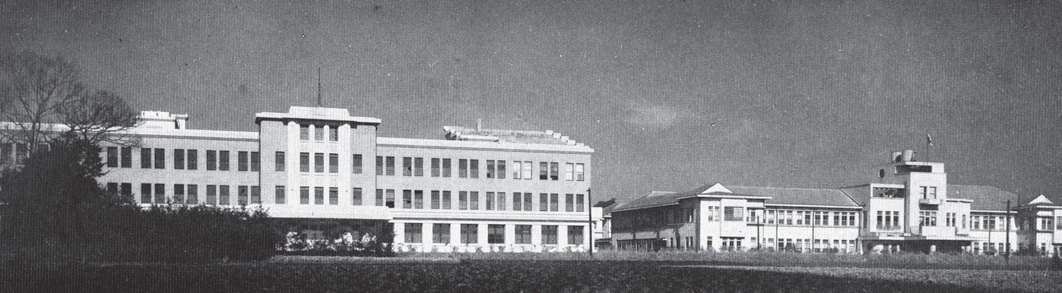

2.「落成セル板橋新校舎」

「開校十周年,宿望板橋移轉の好期學友會雑誌巻頭言の依頼を受く,余の満悦これに過ぎず。(田代信徳:外科学教授)」。昨年(昭和10年)5月(1日),すでに板橋病院が開院し,次いでこの年(昭和12年)4月,医学科板橋新校舎の落成を見た(正式の落成は3月13日,4月から医学科校舎移転,写真)。本号(学友会雑誌第19号)は板橋新校舎落成記念号である。この時,学科長は八田善之進の後を引き継いだ比企能達であった(八田善之進は同年4月,侍医頭に昇進,医学科長を辞任している)。医学科の移転,移転先,移転費用の問題,内務省都市計画による制約,土地買収問題など,いつの時代でもこの種の大きな事業につきものの難題を乗り越えての建設・移転であった。新校舎の移転・建設は医学科創設以来,医学科教職員・学生上げての「宿望」であったが,これには八田科長の文部省への働きかけ,山岡総長ならびに財務部長の「人知れざる御苦心」により,医学科単独では到底できない大事業の完成を見た。この経緯については「医学科の移転について」(間山浅一)にくわしい。 この年(1937年)日本大学では医学科本館校舎とともに世田谷予科校舎(文理学部1号館)が落成している。両者の外観や内観はよく似ており,前年の2.26事件,この年に始まる日中戦争など国粋主義・軍国主義が台頭する中で,鉄骨で大正モダンの華やかさを残す洋風建築が日本大学では建築されていた。

参考文献

- 小野智子「日本大学における文理学部1号館の歴史的価値−予科教育の記憶と継承−」,「研究紀要」第104号,令和4年9月30日,日本大学文理学部人文科学研究所

「校舎屋上」学友会雑誌第22号(昭和13年8月)から延々続く「武蔵野」はすでにないが富士は今でも屋上から望むことができる。学生歌「見よ武蔵野の丘の上,富士をはるかにのぞみつつ」。

3.駿河台から板橋へ

写真は学友会雑誌第20号(昭和12年7月発行)巻頭にある。 板橋病院の開院(昭和10年5月1日)に引き続き,昭和12年3月,板橋の地に医学科新校舎が落成した(昭和12年3月13日)。教育機関としての医学科の中心は駿河台から板橋に移された。 昭和12年4月13日,午前8時,駿河台校舎に集合した学生,教職員600名は駿河台校舎に対する決別式を行い,ゲートルで足固めをし,科旗を先頭に4列縦隊の隊列を組み,医学科歌“蒼穹高く”の大合唱とともに大塚辻町を経て板橋新校舎へ到着。午後落成式を行った。出発時,軍人(この時の配属将校は陸軍中佐濱田重之介)の敬礼に返礼しているのは,この4月,医学科長に就任したばかりの八田善之進と思われる(日本大学専門部医学科・医学部一覧,昭和18年による)。

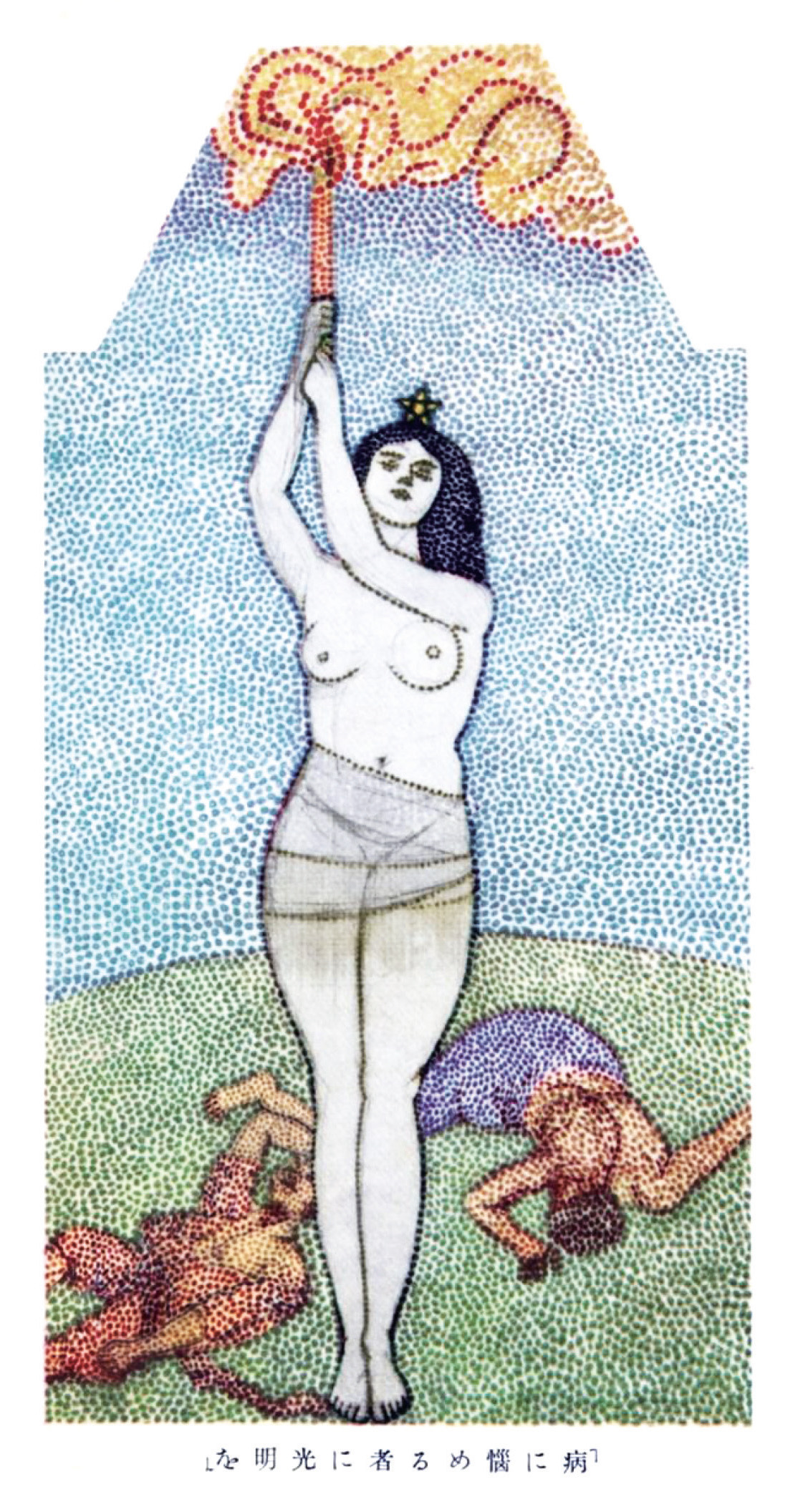

「病に悩める者に光明を」

すべての学生たちは本館玄関正面のこのモザイク壁画の前を通り過ぎて医師になった。このモザイク画を知らぬ者はいない。しかし100年に達しようとする我が医学科・医学部の歴史の中で,この壁画制作の経緯を知る者は少なくなった。 「この夏(昭和12年)新校舎建築に当たり−正面玄関突当りのモザイック壁画装飾を依頼され−8月下旬の暑い最中を,二週間許り,文字通り汗まみれになって仕上げたのがこの原画です−中央に松明を翳した女神を据え,その脚下にもがき苦しんでいる病人を配し,病に苦しむ者は此の光の下に集まれ,吾は汝らの光明たらん,という寓意を込めて−『病に悩める者に光明を』といたしました」「この原画から原寸大の陽画の青写真のプリントを作り,名古屋の工場にまわして,モザイックに埋めさせたのですが,デッサンにも略略狂いなく,思ったよりいい出来栄えですのでよろこんで居ります」(学友会雑誌第19号 昭和12年11月,「新校舎廣間モザイックパネルに題す」,橋爪一男:産婦人科教授,7回生アルバムから)による。 薄暗くはあるが本館建物に入った時の荘厳さはこの壁画に由来しているといってもよいであろう。