100年の歩み

未来を担う医療人の育成と知の探求

01

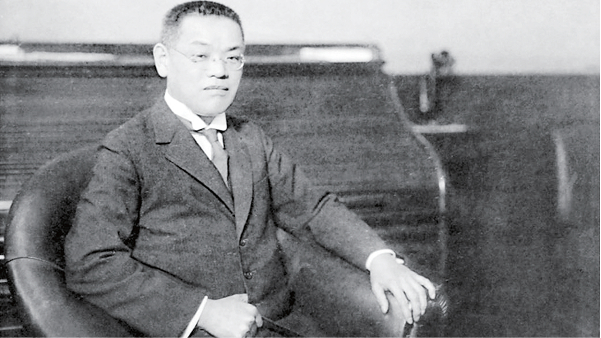

初代医学科長 額田豊

額田豊は父篤太(とくた)と母宇多(ウタ)の長男として明治11年(1878年)3月23日,岡山県邑久郡飯井村(現在の瀬戸内市長船町)で生を受けた。額田家は3代続く医科の家系で,代々地域の医療に貢献し,人々から慕われていた。 豊は第一高等学校を経て明治34年(1901年)9月,東京帝国大学医学部に入学。明治39年(1906年)東京帝国大学を卒業すると,1907年3月から2年間ドイツへ留学し,ブレスラウ大学で医科学を,ミュンヘン大学で内科学を学んで帰国した。 帰国後,帝国大学医学部青山(胤道)内科に籍を置きながら,1910年神田裏猿楽町で医院を開業,大正2年(1913年)に医学博士の学位を取得して東京市麻布区に額田医院を開設,さらに1920年鎌倉に結核患者のための鎌倉保養院を開設している。青山教授から医学校での教職の推挙をすべて断っていた。 当時,西洋医学,特にドイツ医学を中心にして明治の官立大学に輸入されたものの主流は基礎医学であった。しかし当時の国民の多くは結核を中心とする感染症や貧困を基礎にした栄養の問題に悩んでおり,基礎的な研究のみならず,患者の苦痛を取り除き,治癒せしめる臨床医学に携わる医師の養成とその施設の拡充が強く求められていた。臨床医学に従事する医師の養成は強い社会的な要請でもあった。1903年,政府は専門学校令を公布し医学専門学校の設立を促していた。 日本大学がその後,大学令に基づく総合化・学部増設を進める過程で医学科設立の構想を持ったこと,同じ時期,すでに臨床医養成のための医学科設立の行動(帝国女子医専の設立)の動きが合致し,額田は日本大学における医学科設立にも関わっていくことになる(「日大医科の設立」参照)。 額田は「常識ヲ有シ人格アル実際的医師ヲ養成スルモノトス」という,あるべき臨床家の明確な人間像を有する医師育成を目標に,臨床医学を主眼とし修業年限を4年とする日本大学専門部医学科設立の申請をし,大正14年(1925年)3月31日に文部大臣岡田良平により認可された(東専第49号)。第1回の入学試験は同年4月19日に実施され,募集人員120名に対し,応募者は1800名を超えるものであった。 額田は時を同じくして弟㬜(1886年生)と,現在の大田区大森西に財団法人帝国女子医学専門学校を創設し,豊は理事長,弟㬜は学校長兼病院長に就任していた。すなわち額田は男・女の医学専門学校の設立を同時に実行に移していたのである。 額田は帝国大学医学部を卒業し,当時もっとも権威ある教室とみなされていた東京帝国大学青山(胤道)内科に籍を置き,教授からの大学教員としての栄達の道を示されながら,これを一顧だにせず私立医専設立による臨床家養成への道を選んだ。この額田の臨床教育志向が当時の官立大学医学部における研究医志向への否定的な考えの結果であったかどうかはわからない。ただ額田の臨床家育成志向はすでに彼のドイツ留学以前からのものであり,この志向はドイツ留学を経過しても全くぶれていない。むしろドイツ留学によって女医の育成と臨床医学教育の重要性をより強く自覚するようになっていった。 さらに額田は臨床医家の必要性を当時の社会情勢からも確信していたように思われる。それは国内で着々と進行すると,軍国主義と戦争に伴う医師の応召を予測し,国内における医師,特に若手男性医師の不足を補うべく女性医師の養成を医科創設の背景として語っている。額田の強い臨床家養成の基礎には医学的な養成とともに社会的な医師養成を促す幅広い視野があった。額田の強力な行動力の根底には,彼のきわめて幅広い“見識”に伴う“動機”が横たわっている。多くの彼の言葉の中にその思想が現れている。 “医学は実に国境をも超えて人類社会全体に対して貢献すべき機会が頗る多いのである。やれ産業立国とか,教育振興とか,普通選挙とか,蝶々として談ずるものよりも,又やれ軍備だ,やれ戦争だと血眼になって騒ぐ人々よりも医学上の一業績を遂行した人の方がどれ程世界人類全般に対して幸福の泉を齎らすことであろうか”(学友会雑誌創刊号「所感の一」,昭和3年1月10日発行)。ここで額田は「医学」の崇高性を語り,現代社会でややもすると軽視されがちな医学の絶対的な価値を何のためらいもなく宣言している。 “現在の我が国では一般に官立学校と私立学校とを割然として区別して(略),私立は設備も劣り,学生も第二流であるという風に考える人が多い。(略),しかし今日世界の大勢に目を注ぐとき欧米先進国の思潮はかかる日本式の考え方とは全く反対の方向に進みつつあるのである。(略),監督官庁がややもすると私学をして官学に模倣せしめんとするのは頗る道を誤ったものと痛感に耐えぬのである“(学友会雑誌第3号「官立学校と私立学校」,昭和4年1月25日発行)。 “教育者が熱心に能率(的)な教育に勤しむなら官立大学の規模や経済(予算)の多少を乗り越えて,特徴ある私立学校を育て上げることは難しいことではない。かかる点から言えば,熱心なる研究者や大学者ということよりも良き優良なる教育者ということも非常に必要なのである。而して官立に持ちえぬ長所を具備すれば学生の教育上決して劣るとは限らないのである”(学友会雑誌第4号「教育の能率化」,昭和4年7月発行)。師青山の官学教員への誘いを断り続けた額田の私学の優位性に対する確信はどこからきたのであろうか?この確信もまた,額田の基礎研究よりも臨床医学という確信とともに海外留学以前すでに芽生えていたように思われる。生家が民に慕われる医家の家系であったという「生い立ち」に起因するであろうか。 “人としての修養が十分でなければ如何に学問技術に長じていても患者の信頼を受くるものではない。人としての修養は自からよく自覚して自分自身より平素修養に志さなくてはならぬ,決して修身や倫理学によって教え込まれるものではなく,みずから自己を願みて事々物々に就いて修養していくものであると信ずる。逆境にあればとて,人を呪ってひねくれてしまうことは終いに自己が陥る失敗の墓穴を掘るものである。ひねくれいじけず敢然として逆境に処してゆく間に人としての修養ができる。”(学友会雑誌第5号「−人としての修養−」,昭和4年12月28日発行) “人として最も大切なる事は各自堅固なる信念のもとに立つ所の独立,自主,自治の人格を持つことである。世人が如何に誤った行動をしようとも,世の風潮が如何に堕落しようとも,又同僚が如何に不正を行うとも,自分自身良心に願みて真に俯仰天地に恥じず敢然として自己の所信に勇往邁進することが独立自主自治である”(学友会雑誌6号,昭和5年7月発行)。ここには”官立何するものぞ”の額田の気概とともに福沢の“独立自尊”に匹敵する“個”としての医師の自立・自尊の信念が語られている。そしてそれはたゆまぬ自己修練によってのみ達成されることを示している。これは額田イズムが求める医師の完成像であり,そしてまた医師のみならず普遍的な人間の完成の姿を示している。 “私は嘗てドイツに留学していた。確か明治41年の春。ある日ベルリン大学で当時有名なオストワード氏の講演を聞いたことがあった。その時氏は,これまでやや注目に値する研究業績をやった者は大体25歳頃から30歳頃の間にその端緒を得ていると説明され,将来我が国の大学でも遅くも大学を卒業するのは25歳以前でなければならないと思い,その当時の修学年限を出来得る限り短くすべきだと説いたものだった。医学教育は大学でなければならないという所謂医育統一論が大正のころから盛んに唱えられ,ついに医学界の一般世論となり,これまであった官公立の医学専門学校は単科大学に昇格されてしまった。(略)しかし医専は医専としての存在意義があるのではないかとその当時から一人私は考えていた。”(日大同窓新聞第113号「日大医学史考(1)」,昭和37年2月25日)。 “学業は一生だという考えを以って,各自が学校卒業後にこそ自主的に学三恩を楽しんでいれば,大学でも医専でも左程の差異は生じない”(日大同窓新聞第113号「日大医学史考(1)」,昭和37年2月25日)。「釘は熱いうちに打て」。おそらく令和の現代においてもオリジナリティあふれる独創的な仕事は,医学にとどまらずあらゆる科学の分野にあてはまることであろう。早期教育は医学の修得とともに人格の形成という額田の目指す人間像の完成にとっても必要であった。それは創設間もない日大医科学生に対する激しい勉学の強制にも反映されていた。 この額田イズムを色濃く塗りこめられた第1回生の卒業は昭和4年3月のことである。入学生224人に対して卒業生は実に134人であった。そしてこの後,卒業生たちの“学業の一生”は戦争の嵐の中に飲み込まれ,額田自身は昭和7年10月,いわゆる“罷免事件”に巻き込まれ,僅か創設後7年半で日大医科を去ることになる。その後額田はもう一つの医科創設の大事業「帝国女子医専」発展に没頭することになる。額田の薫陶を直接受けた医学科初期の卒業生たちは太平洋戦争をへて戦後日大医科を発展させる要となっていく。 額田の理想に向かう行動の一途さ,自己を律する抑制と学生教育への情熱は学生のみならず教職員にもまた伝搬し,創設間もない日大医科は“額田イズム”と呼ばれる高揚の空気を共有することになった。額田のこの性格を明治人の一徹さ,几帳面さだけに還元することはできない。「確固たる信念に基づいて一意努力,見識高く経倫の才があり,創意工夫に富み,一見豪放磊落であるが実は用意周到な合理主義者であった。酒は飲まずこれといったホビーも持たなかった(弟額田坦氏;ひろし)。日大医科はこの強烈な信念を持った教育者によって設立された。

参考文献

- 額田豊・晉の生涯 東邦大学のルーツをたどる:炭山嘉伸,中央公論事業出版,2015.

- 日本大学人物略伝-日本大学を作った先人たち-:日本大学企画広報部広報課.

- 浅田敏雄 東邦大学50 年史:東邦大学,昭和53 年3月25 日.

- 木村丹 医のある風景11 額田家医家三代の墓所-「帝国女子医学専門学校」創設に繋がる系譜-:大塚薬報 No.766,2021.