実務・社会貢献

法医中毒学

法医中毒学は、犯罪や事故、薬物依存に関連する薬物を研究する分野です。特に日本では、一酸化炭素中毒が最も多く、練炭自殺や暖房器具の換気不足が主な原因とされています。他にも、アルコールや向精神薬、硫化水素、シアン化合物、農薬などによる中毒事例が報告されています。動植物由来の中毒、例えばフグや毒キノコによる中毒も少なくありません。

当分野では、以下のような分析手法を駆使して中毒に関連する物質を迅速かつ正確に測定しています

- 一酸化炭素やアルコールの測定:分光光度計やガスクロマトグラフィーを使用して短時間で測定可能です。

- アルコールの代謝物の測定:エタノールの他、アセトアルデヒドやアセテートも測定し、飲酒量や飲酒時間の推定に役立てています。

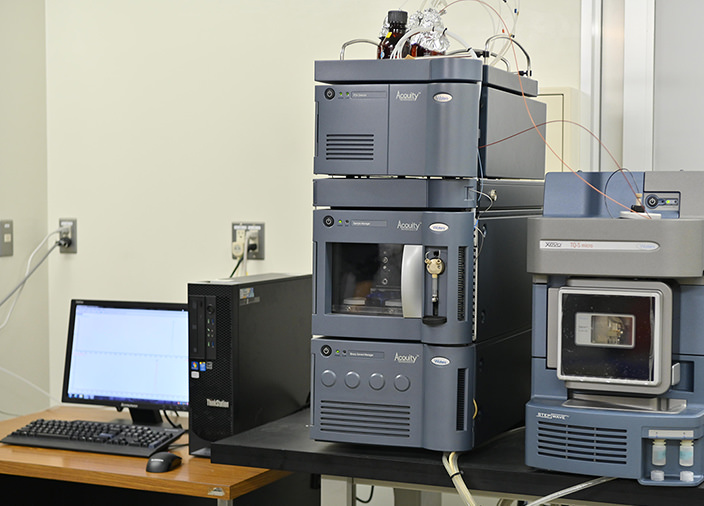

- その他の薬物の測定:高速液体クロマトグラフィー(HPLC)や超高速液体クロマトグラフ-タンデム型質量分析計(UPLC/MS/MS)を用いて、規制薬物や毒物の詳細な分析を行います。

これらの分析は、法医解剖の一環としてだけでなく、警察や弁護士からの依頼を受けた鑑定業務としても実施しています。特に、犯罪や自他殺事例の解明において、これらのデータは極めて重要な役割を果たしています。

DNA鑑定

当分野では、DNA検査法が普及する以前より、親子間をはじめ、兄弟姉妹や祖父母と孫などの血縁関係に関する鑑定業務を行ってまいりました。現在では、試料の状況に応じて、STR法(短鎖反復配列)、SNP法(一塩基多型)、DIP法(挿入欠失多型)、mtDNA法(ミトコンドリアDNA)など、複数のDNA解析手法を用いた精度の高い鑑定を実施しています。

新生児の取り違えが疑われる事例や、父または母のいずれか一方と子の血縁関係を明らかにする鑑定、病理検体の取り違えに関する事例にも対応しており、実際のご依頼に応じて最適な検査法を選択しています。

鑑定試料としては、口腔粘膜(頬の内側の細胞)を主に使用しますが、必要に応じて毛髪、爪、吸い殻などに付着した体細胞などからも検査が可能です。血痕、唾液斑、衣類などに付着した細胞を対象としたDNA個人識別鑑定も行っております。また、必要に応じてY染色体STRやX染色体STRといった、性染色体に基づく検査を用いて、より適切な判定を行っています。

なお、当教室ではDNA鑑定の公平性と正確性を確保するため、すべてのご依頼については弁護士を通じた正式な手続きを必要としております。当事者ご本人からの直接のご依頼は受け付けておりませんので、ご了承ください。

歯科法医学

歯は軟組織と異なり、死後の変化に対して影響を受けにくく、高い原型保存性を持つため、生前のさまざまな情報を長期間にわたって提供してくれる重要な部位です。歯は萌出時には健全ですが、年月の経過とともに齲蝕や歯科治療による修復・補綴などの痕跡が残り、合成樹脂や金属を用いた処置の記録が口腔内に長く保存されます。また、これらの所見は指紋に匹敵する、あるいはそれ以上の多様性を示します。

歯科治療を受けた記録は、治療時のエックス線写真やカルテとして歯科医院に保管されており、不幸にも亡くなった身元不明遺体の歯の所見と、生前の記録を比較照合することで、現場で迅速な身元確認が可能となります。この事実は、1985年に発生した日本航空機墜落事故や、2011年の東日本大震災においても実証されています。

さらに、生前の歯科記録が存在しない場合でも、乳歯の歯胚形成から永久歯の歯根完成までの発育過程を参考にすることで、若年の遺体に対して非常に正確な年齢推定が可能です。また、成長発育を経た遺体についても、歯の各種加齢変化を指標として、ある程度の精度で年齢を推定できるため、身元特定に向けた重要な情報となります。

当分野では、日本大学のスケールメリットを活かし、身元不明遺体の法医解剖において歯学部法医学講座と協力し、口腔内の各種歯科検査を積極的に実施しています。