お知らせ

-

- 2026.2.18

- 医局員募集のお知らせ

こちらをクリック

当科では専修医・研究医員の先生を募集しております。日本口腔外科学会、日本口腔科学会、日本有病者歯科医療学会、日本睡眠歯科学会の認定医等の取得も可能です。また、当科は臨床のみならず、基礎研究にも力を入れています。希望者は日常臨床を行いながら大学院研究を行うことも可能ですので、興味のある方は以下まで随時お問い合わせください。ご連絡をお待ちしております。

連絡先

西原 安那

nishihara.anna54[at]nihon-u.ac.jp

[at]を@に置き換えて送信してください。

-

- 2025.12.20

- 忘年会開催のお知らせ

こちらをクリック

2025年12月20日に、小田急ホテルセンチュリーサザンタワーにて忘年会を行いました。

-

- 2025.11.14~16

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

2025年11月14日~11月16日に福岡県福岡国際会議場・福岡サンパレスで開催された第70回公益社団法人 日本口腔外科学会総会・学術大会にて、中里日菜子先生、山形郁輔先生が口演発表を行いましたのでお知らせいたします。

中里先生「新生児に発生した先天性ガマ腫の1例」

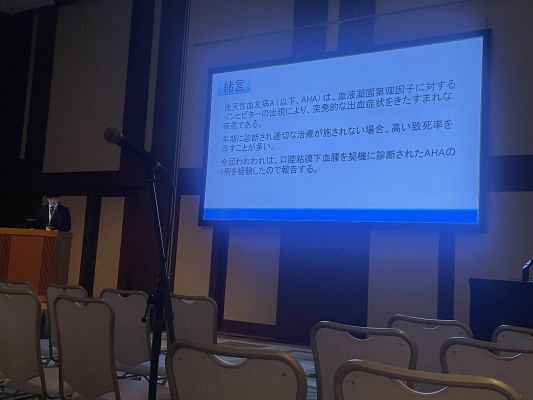

山形先生「口腔粘膜下出血を契機に診断された後天性血友病Aの1例

山形先生「口腔粘膜下出血を契機に診断された後天性血友病Aの1例

-

- 2025.5.24

- 新入医局員歓迎会開催のお知らせ

こちらをクリック

2025年5月24日に東武池袋華湘にて、約30名の先生方にご参加いただき、新入医局員歓迎会を行いました。

-

- 2025.5.15~17

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

2025年5月15日~5月17日に長野県松本文化会館キッセイ文化ホールで開催された第79回NPO法人日本口腔科学会学術集会にて、宇佐美里奈先生が口演発表を行いましたのでお知らせいたします。

「カンボジア王国シェムリアップ州における小児齲蝕の実態」

-

- 2024.12.7

- 忘年会開催のお知らせ

こちらをクリック

2024年12月7日に、池袋ホテルメトロポリタンにて忘年会を行いました。

-

- 2024.11.7~10

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

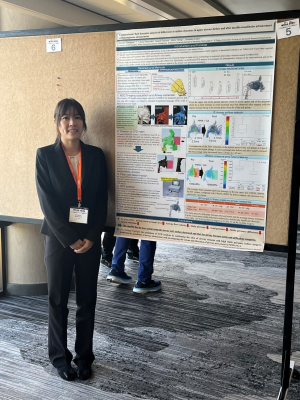

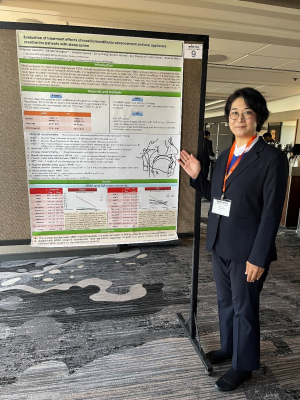

2024年11月7日~10日にSan Fransiscoにて開催されたWorld Dentofacial Sleep Societyにて山縣加夏子、高橋真実子がポスター発表を行いましたので、お知らせいたします。

「Computational fluid dynamics analysis of differences in airflow dynamics in upper airways before and after maxillo-mandibular advancement and genioglossus advancement」

Kanako Yamagata

「Evaluation of treatment effects of maxillomandibular advancement and oral appliance creation for patients with sleep apnea」

Mamiko Takahashi

-

- 2024.11.4

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

2024年11月4日に徳島大学蔵本キャンパスで開催された第23回日本睡眠歯科学会総会・学術集会にて山縣加夏子がシンポジウムにて発表を行いましたので、お知らせいたします。

シンポジウム「気道を診る-睡眠治療に役立つ気道の評価方法-」

「数値流体力学解析を用いた閉塞性睡眠時無呼吸症患者の効率的な上気道評価」

-

- 2024.7.21

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

2024年7月21日に東京大学本郷地区キャンパスで開催された、第78回NPO法人日本口腔科学会学術集会において、河面遼太が口演発表を行いましたので、お知らせいたします。

「当院における周術期口腔機能管理統計について」

-

- 2024.5.25

- 新入医局員歓迎会のお知らせ

こちらをクリック

2024年5月25日に東武池袋華湘にて、約30名の先生方にご参加いただき、新入医局員歓迎会を行いました。

-

- 2023.12.9

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

第216回日本口腔外科学会関東支部学術集会において張うえか先生が口演発表されましたのでお知らせ致します。

「急性骨髄性白血病患者の口腔内に腫瘤形成した骨髄肉腫の1例」について発表致しました。

-

- 2023.11.18

- 開設50周年記念祝賀会・忘年会のお知らせ

こちらをクリック

2023年11月18日にホテルメトロポリタンにて開設50周年記念祝賀会・忘年会を行いました。約50名の先生方が参加され開設50周年の祝賀を行いました。

-

- 2023.11.10~12

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

第68回日本口腔外科学会総会・学術大会にて北野英里奈先生が口演発表されましたのでお知らせ致します。

「歯性感染が契機となったたこつぼ型心筋症、感染性心内膜炎、レミエール症候群の合併例」について発表致しました。

-

- 2023.9.27

- 協力病院との合同学術研修会のお知らせ

こちらをクリック

2023年9月27日に東京都板橋区歯科医師会会館にて「第23回協力病院との合同学術研修会」にて藤原祐輔先生が講演されましたのでお知らせ致します。

「薬剤関連顎骨壊死について」

-

- 2023.8.29、9.15~17

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

2023年8月29日に帝京大学板橋キャンパスにて「第6回帝京大学研究交流シンポジウム」にて山縣加夏子先生がポスター発表を行いましたので

お知らせ致します。 「睡眠時無呼吸症患者上下顎前方移動術の数値流体力学(CFD)による呼吸動態研究」

2023年9月15~17日に「第45回日本睡眠学会定期学術集会」にて山縣加夏子先生がポスター発表を行いました。

「数値流体力学解析を用いた上下顎前方移動術の有用性と舌骨上筋群前方移動術がもたらす効果の検討」

-

- 2023.7.1

- 懇親会の御報告

こちらをクリック

2023年7月1日にホテルメトロポリタンにて歯科口腔外科学分野の懇親会を行いました。

新型コロナウイルスの影響により近年中止をしておりましたが、約30名の先生方が集い親睦を深め、交流を図りました。

北野尚孝診療教授よりご挨拶  植木輝一先生よりご挨拶

植木輝一先生よりご挨拶 横山宜佳先生よりご挨拶

横山宜佳先生よりご挨拶 集合写真

集合写真

-

- 2023.6.11

- カンボジア医療支援のご報告

こちらをクリック

2023年6月11日~16日にカンボジアにおいて、当講座から北野診療教授、藤原先生、川埜先生の3名が歯科医療支援を行ってきました。

現地の小中学校、孤児院において歯科健診、口腔衛生指導、歯科医療支援などを行いました。

-

歯科検診の様子

また、アンコール大学において看護学生へ向けて、北野診療教授が講演を行いました。

アンコール大学での北野診療教授の講義

講義後の記念撮影

-

- 2023.5.11~13

- 学会発表のお知らせ

こちらをクリック

-

「第77回NPO法人日本口腔科学会学術集会」にて当講座からは3人発表を行いました。

- 正岡鷹「血液凝固第Ⅸ因子由来ペプチドは複数の細胞内シグナル伝達系を抑制する」

口演発表では正岡鷹先生、北野英里奈先生が発表し、ポスター発表では相澤聡一先生(横浜中央病院)が発表を行いましたのでお知らせいたします。

-

北野英里奈「当科におけるCOVID-19流行前後における下顎骨骨折患者の臨床統計学検討」

-

相澤聡一「骨吸収抑制薬関連顎骨壊死に起因する外歯瘻の閉鎖にオトガイ部の脂肪体有茎弁が有用であった1例」

- 正岡鷹「血液凝固第Ⅸ因子由来ペプチドは複数の細胞内シグナル伝達系を抑制する」

-

- 2023.5.26

- 令和6年度歯科医師臨床研修医募集について

URL:https://www.itabashi.med.nihon-u.ac.jp/news/post/620

-

- 2022.8.5

- 「令和5年度歯科研修医募集説明会について」

令和4年8月27日に第2回が行われますので、出席を希望される方は下記までお願い致します。

URL:https://www.itabashi.med.nihon-u.ac.jp/news/post/314

-

- 2020.12.5

- 歯科口腔外科学分野のウェブサイトを公開いたしました

歯科口腔外科で診療している疾患

1. 炎症

おもに歯が原因で、顎の骨や粘膜をはじめ顔面周囲に感染が広がって腫れている状態です。外科的な処置と薬による治療を行います。最も多いのは「親知らず(智歯)」による炎症です。現代の日本人は食生活の変化により親知らずの生えてくるスペースが顎 にありませません。顎の中に埋まっていたり、うまく噛み合わずに生えてきて色々の問題を引き起こし、抜歯を必要とすることが 多々あります。しかし、この様な歯の抜歯は困難な場合が多く、口腔外科での治療が必要となる場合が少なくありません。

2. 外傷(歯・顎骨・口唇・舌などの外傷の治療)

もし、外傷で歯が抜けてしまっても、もう一度もとへ戻すこともできますのでお持ち下さい。抜けた歯はパック入りの牛乳の中 に入れてお持ちになるのが手軽で良い条件が保てます。

顎の骨が折れているような場合には口腔外科での治療が必要です。噛み合わせがもとに戻ることが最優先されるからです。

3. 奇形・変形

唇顎口蓋裂患者の術前顎矯正(Hotz床)の作製と調整が可能です。

4. 嚢胞

顎の骨や粘膜にできる袋状の疾患です。当科では大きな手術をせずに減圧療法により縮小を図り、小さくしてから残りを手術で取ることを勧めております。治療期間は長くなりますが手術侵襲が少なく機能障害などもきわめて小さくすることができます。 この中で最も多いのは歯根の先にできる歯根嚢胞です。

5. 腫瘍

歯肉・舌・その他の口腔粘膜、骨、歯などの腫瘍を手術等により治療します。また、手術後、顎の欠損のある患者さんへの義歯(顎義歯)の作成をおこなっております。

6. 顎関節症

顎の関節周囲の痛み、口が開かない、口を開けたり閉めたりしたときの、関節周囲の雑音などの症状は噛み合わせを主な原因とする病気です。付随した症状として、偏頭痛、肩こり、顔面の痛みなどが有ります。治療は、噛み合わせの改善、スプリント(マウスピース)療法、薬による治療などを組合わせて行います。

顎関節の病気で顎が外れて閉まらないことがあります。処置が遅れますと戻すのに手術が必要になることもあります。

7. 粘膜疾患

舌をはじめ口の中の粘膜に種々の変化が現れる疾患です。検査をして薬による治療を行います。

8. 歯科インプラント

失われた歯の代わりに人工の歯根を埋めてその上に人工の歯を作ります。これは保険診療ではありませんので、自費治療となります。

9. 全身疾患

全身的に色々な病気があり、一般の歯科医院では困難な歯科治療を、診察・相談の上行っています。かかりつけの医師より紹介状を頂き、全身疾患との関係を考慮し、連携をとりながら診察・治療を行います。

循環器疾患

心臓病(狭心症・心筋梗塞・不整脈・弁膜症・ペースメーカーの埋め込み・人工弁置換・先天性心疾患など)、高血圧症、脳梗塞など

呼吸器疾患

喘息、慢性呼吸不全など

消化器疾患

肝臓病

内分泌疾患

甲状腺疾患

血液疾患

再生不良性貧血、血小板減少性紫斑病、血友病、白血病、リンパ腫

代謝性疾患

糖尿病

腎疾患

人工透析

膠原病

関節リウマチ、SLE、シェーグレン症候群、強皮症、抗リン脂質抗体症候群、天疱瘡など

臓器移植後

などの疾患をお持ちの患者さんです。

10.周術期口腔機能管理

「周術期」とは聞きなれない言葉ですが、「手術日を含めた手術の前後の時期」を指します。一般的に全身麻酔下での手術を受けたあとは身体の免疫力が落ち、合併症を発症しやすくなります。そして口腔内に多くの細菌が存在している状態では、肺炎や感染などの重篤な合併症につながります。また、化学療法を行うと40%の患者さんに口内炎や味覚異常のトラブルが生じます。口腔機能管理が適切に行われていないと口内炎が悪化しやすく、経口摂取が困難となり、治療方法の変更を迫られる場合があります。さらに放射線療法を行うと、特に顔や首周辺への照射を行った場合、ほぼ100%の割合で口腔粘膜炎が生じ、その他にも口腔乾燥症、味覚異常などの障害が生じます。

そのため、歯科医師・歯科衛生士による外科治療、化学療法および放射線療法等の前後での口腔内の定期的な評価・治療と専門的な口腔機能管理が必要です。周術期口腔機能管理を行うことで、肺炎・重症感染症などの合併症の予防や入院期間の短縮などの効果が期待されます。

特徴・特色

口腔機能の健全化をはかり、できるだけ自分の歯で食べることができるように歯を保存する治療を、歯科・医科両領域の知識技術の包括的な活用により行っております。

全身疾患をお持ちの患者さんは歯科と医科の陵の狭間にあって、十分な歯科医療が受けられないことが少なからずあると思われます。

そのような患者さんに対して橋渡しをすべく、地域医療施設との病診連携を綿密にして地域医療の一翼を担っております。

診療体制

- 全身疾患をお持ちの患者さんについては、特に関連他科との対診をもって安全かつ円滑な歯科治療を行っております。

- 口腔顔面領域の外傷治療にあたっては、救命救急センターならびに脳神経外科、耳鼻咽喉科など関連領域と密接な連携をもって診療にあたっております。